地球温暖化に日本の最新技術が貢献します!

地球温暖化に日本の最新技術が貢献します。日本が誇る中小企業から優れたザ・オンリーワン製品が開発され、省エネ・省資源・コスト削減などの実証を経て市場に提供されています。社会に役立つ製品として流通・お客様との信頼によって数多くの実績を重ね拡がり続けています。

日本は2050年温室効果ガス排出ゼロを目指す。世界をリードする取り組みが求められる

地球温暖化への対策として、日本の中小企業が革新的な製品を開発しています。これらの製品は、エネルギーや資源の効率的な利用、コストの低減などの優れた性能を持ち、実際に市場で評価されています。日本が誇るザ・オンリーワン製品は、社会に貢献するだけでなく、お客様からの信頼も得ています。

高度成長期のスレート屋根 熱交換塗料塗布

高度成長期に小規模~大規模の工場・倉庫・事務所などに安い・軽い・強い・大量生産・簡易施工の利点を生かしたスレート屋根が全国各地で使用されました。地震・台風・豪雨など災害大国日本では高度成長期の重要な構造物として今も使い続けています。降り続く雨や強い風と容赦なく照り付ける太陽光線の中で、汚れや経年劣化、ボルトの錆、ひび割れなどもあります。長寿命化を目指すメンテナンス塗装に熱交換塗料を提案しています。

地球温暖化に貢献する熱交換塗料は真夏の屋根に熱交換塗料塗布することで表面温度が70℃→55℃(-15℃)以上下げ、屋根裏の内部温度を5℃近く下げることができます。大阪で開発された夢のようなオンリーワン塗料「熱交換塗料」を広めるPR活動を行っています。

ノンマシポリウレア 養魚場に塗布

錆を活かす発想の転換 防錆剤CCP-117の開発

防錆剤「CCP-117」は、錆の上から直接塗ることができる画期的な防錆塗料です。この製品は、従来の防錆処理に必要な多大な労力と経費を軽減し、強力な防錆効果を発揮します2。

錆の発生メカニズムを理解し、それを逆手に取ることで、CCP-117は錆の上から塗布することが可能です。これにより、下地処理(ケレン)の手間を大幅に削減し、メンテナンスの効率を向上させます3。

この防錆剤は、エポキシ樹脂構造体を使用しており、水や空気の侵入を防ぎ、錆を固定化します。また、264時間のキャス試験をクリアしており、厳しい環境下でも優れた防錆効果を発揮します。

このように、CCP-117は21世紀のメンテナンス塗装に革命をもたらす製品として注目されています2。

マイクロソフト 生成AICopilot 検索

塗り床 TFコート 取り組み

「熱交換塗料」「防錆剤CCP-117」+塗り床「TF-コート」

地球温暖化に貢献する塗料「熱交換塗料」・「防錆剤CCP-117」の流通に全力を挙げている中で、アルバー工業の開発した”塗り床シリーズ「TFコート」基本機能+静電防止”の取り組みを始め、従来の流通先と合わせ、新たな顧客ルート開拓に一歩踏み出しました。特殊塗料と顧客の要望の多様性から開発メーカーがシリーズとして広めていました。熱交換塗料は各地の研究会や協力代理店の流通をベースに行っています。

コロナ禍の厳しい流通過程の中で、基本性能「機械強度・耐薬品性・耐熱性」+静電防止を加味した製品を”容易な刷毛やローラ施工の開発製品”を提供する決断に至り、多様な現場、特殊塗料の過程をお客様との意思疎通の連携のもとで広げてまいります。お客様のご期待に沿えるようご協力を得て全身で取り組んでまいります。 ㈱アシスト 中村冨美雄

~~ 新着情報(製品)~~

製品に関する情報ページ更新・ブログ記事として掲載しています。

画像・タイトルでリンクしていますのでご覧ください。

- ノンマシポリウレアM-10 ソニー諫早工場で施工

- 熱交換塗料 大阪府箕面市 A邸塗布

- 工場の金属屋根にCCP-117+熱交換塗料の検証

-

錆を活かす発想の転換 防錆剤CCP-117

- 省エネ塗料”熱交換塗料”の開発について

- 兵庫製紙工場 水槽タンク+配管 防錆塗装

- 熱交換塗料 検証③ 新宿四谷保健センター

- 東武動物公園 レジャーランドメンテナンス塗装

- 製紙工場の排煙塔 防錆CCP-117塗装②

- 熱交換塗料 検証② 新宿四谷保健センター

- 製紙工場の排煙塔 防錆CCP-117塗装①

- ハイツ熱交換塗料塗布経過報告(2009 年施工)

- 戸建て住宅の温熱環境を変える熱交換塗料

- 天然温泉 源氏の湯 CCP-117+熱交換塗料

- マンション立体駐車場メンテナンス塗装

- 淡路島 食品工場 熱交換塗料+CCP-117

- 有名私立学園のグランドに熱交換塗料 7200㎡

- 化学工場のデッキ・パイプに防錆塗料CCP-117

- S邸 外壁 熱交換塗料 塗布

- 熱交換塗料で快適な生活空間のご提案

- 製紙工場の錆劣化 防錆剤CCP-117塗布

- 雨漏り解消と断熱改修に熱交換塗料

- 工場折板屋根に熱交換塗料+CCP-117 10800㎡

- 水道管敷設工事前にCCP-117塗布 海外

- 熱交換塗料 工場スレート屋根に塗布 500㎡

- 浜寺ガーデンハイム 熱交換塗料 8500㎡

- 製紙工場 タンク防錆塗装

- 重塩害区間の金属腐食対策(JR東日本論文)

- ショッピングモール 駐車場 熱交換塗料

- 熱交換塗料 個人宅 K邸

- 園田競馬場 熱交換塗料 グランドオープン

- 2025大阪・関西万博開催まで一カ月

- 大阪・関西万博の玄関口「夢洲駅」開業

- 2025 大阪・関西万博 迫る開幕まで5ヶ月

- 2025大阪・関西万博 開業まで半年

- 2025大阪・関西万博まで250日 進捗状況

- 2025大阪・関西万博 開業まで一年

- 2025大阪関西万博開催まで432日の厳しい道のり

- 大阪・関西万博 パビリオン建設の遅れ

- 2025大阪・関西万博開催の機運高まる

- 空飛ぶタクシー 2025大阪・関西万博へ

- 2025大阪・関西万博まで2年 建設急ピッチ

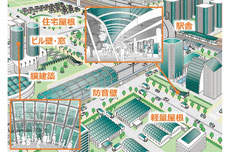

- 2025大阪・関西万博 交通アクセス

- 万博アクセス 地下鉄中央線延伸 夢洲駅

- 2025大阪・関西万博開催まで1000日

- 2025大阪・関西万博開催まで!

- 地球温暖化に貢献する塗料 大阪・関西万博で!

- 大阪・関西万博 完全自動運転車の実走実験開始

- 2025 大阪・関西万博開催まで3年 本格始動

- 2025 大阪・関西万博 本格始動