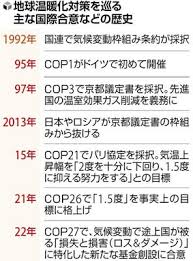

地球温暖化対策の国際的な流れ

1. 1992年:国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の採択

目的:温室効果ガスの濃度を安定化させ、気候システムへの人為的影響を防ぐ。

世界全体で温暖化対策に取り組むことに合意。

2. 1995年~:COP(締約国会議)毎年開催

各国の進捗確認、政策協議、国際的な合意形成の場。

3. 1997年:COP3(京都議定書)

開催地:日本・京都。

内容:先進国に温室効果ガス削減義務を課す初の国際的な法的枠組み。

問題点:途上国には削減義務がなく、米国などが不満を表明。

4. 2015年:COP21(パリ協定)

全ての国に削減目標の提出を求める「ボトムアップ方式」。

目標:産業革命前からの気温上昇を2℃未満、できれば1.5℃に抑える。

意義:途上国も含めた普遍的な合意。

🌐 政治的・地政学的な障壁

米国の離脱(トランプ政権):協定が不公平との理由で離脱。国際的な協調に亀裂。

米中対立:最大排出国同士の緊張が、協力体制の構築を困難に。

ロシアのウクライナ侵攻:エネルギー政策の混乱、化石燃料依存の再燃、気候対策の後退。

☀️ 日本の現状(2025年)

猛暑日が記録的に続き、気温上昇が止まらない。

熱中症リスクの増加、農業・生態系への影響、都市部のヒートアイランド現象の深刻化。

対策の加速が急務:再生可能エネルギーの導入、建築物の断熱化、都市緑化など。

このように、国際的な枠組みは整備されてきたものの、政治的な対立や戦争、そして気候変動の加速によって、実効性が問われる局面に来ています。今後は、国際協調だけでなく、地域・個人レベルでの行動も重要になってきます。

もしご希望があれば、「日本の気候政策の今後」や「市民ができる温暖化対策」なども掘り下げてご紹介できますよ。

日本の気候政策の今後はどうなる

日本の気候政策は、今後さらに加速し、より具体的かつ野心的な目標に向かって進んでいく見通しです。2025年2月に閣議決定された最新の地球温暖化対策計画では、以下のような方向性が示されています。

日本の気候政策の今後:主要ポイント

1. 新たな削減目標の設定

2035年度までに温室効果ガスを2013年度比で60%削減

2040年度には73%削減を目指す

これらは、2050年の「ネット・ゼロ(排出実質ゼロ)」に向けた直線的な経路として位置づけられています。

2. GX(グリーントランスフォーメーション)推進

脱炭素・エネルギー安定供給・経済成長の同時実現を目指す。

GX2040ビジョンの策定に向けて、有識者による議論が進行中。

再生可能エネルギーの導入拡大、カーボンプライシング制度の設計、地域偏在性の克服などが課題。

3. エネルギー基本計画の改定

今年度中に改定予定。

再エネコストの高さや電力需要の増加(AI・DXの進展による)などを踏まえた現実的な対応が求められています。

4. 国際的な連携と貢献

パリ協定に基づき、2035年・2040年のNDC(国が決定する貢献)を提出済み。

国際社会との協調を維持しつつ、日本独自の技術力と政策でリーダーシップを発揮。

🔍 課題と展望

技術的課題:熱・原燃料の脱炭素化は未確立であり、イノベーションが不可欠。

経済的課題:エネルギー価格の高騰や産業構造の転換に伴う影響への対応。

地域的課題:再エネ供給拠点の偏在性と地域間格差の是正。

日本は、気候変動対策を「環境政策」だけでなく「経済政策」としても位置づけ、未来の産業構造や社会のあり方を見据えた戦略を描いています。今後の鍵は、政策の実効性と市民・企業の参加です。

もっと具体的な分野(例:再生可能エネルギー、カーボンプライシング、EV政策など)に絞って深掘りしてみましょう。

再生可能エネルギーについて

再生可能エネルギーは、地球温暖化対策の柱であり、日本でも今後のエネルギー政策の中心に据えられています。ここでは、日本の再生可能エネルギーの現状と今後の展望をまとめてみました。

🌞 再生可能エネルギーとは?

再生可能エネルギーは、自然界に常に存在し、枯渇しないエネルギー源になります。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 太陽光 | 設置が容易で家庭用にも普及。昼間に発電。 |

| 風力 | 陸上・洋上で発電可能。風の強い地域に有利。 |

| 水力 | 安定した発電が可能。日本では古くから活用。 |

| 地熱 | 火山帯が多い日本に適しているが開発は慎重。 |

| バイオマス | 廃材や農業残渣などを燃料にして発電。 |

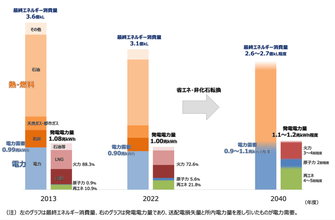

日本の導入状況と政策目標

-

2022年度時点で再エネ比率は約21.7%

-

2030年には36〜38%を目指すという政府目標が設定されています。

主な政策と取り組み

-

FIT制度(固定価格買取制度):再エネで発電した電力を一定価格で買い取る制度。2012年導入以降、太陽光発電が急増。

-

FIP制度(市場連動型支援):2022年から開始。市場価格に応じた支援で、より効率的な運用を促進。

-

洋上風力発電の推進:漁業との共存を前提に、海域利用法に基づく案件形成を加速

-

次世代技術の開発:ペロブスカイト型太陽電池や浮体式洋上風力など、革新的技術の社会実装を支援

-

系統整備の遅れ:再エネ電力を送る送電網の整備が追いついていない。

-

地域との共生:景観や騒音など、地域住民との調整が必要。

-

コストと安定供給:再エネは天候に左右されるため、蓄電技術や調整力の確保が重要。

🚀 今後の方向性

-

GX(グリーントランスフォーメーション)基本方針に基づき、再エネを主力電源として最大限導入

-

太陽光のさらなる普及:公共施設や住宅、工場などへの設置拡大

-

海底送電線の整備:北海道など再エネ資源が豊富な地域からの送電を強化

再生可能エネルギーは、環境だけでなく経済や地域社会にも深く関わるテーマです。太陽光発電の最新技術(日本発明・ペロブスカイト)や、洋上風力の国内プロジェクトについても検討する必要があります。

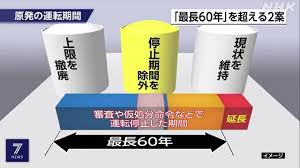

原子力発電の新設・継続の議論

日本では、原子力発電の新設・継続に関する議論が近年再び活発化しています。これは、気候変動対策とエネルギー安全保障の両立という課題に直面しているためです。以下に、最新の動向と議論のポイントを整理してみました。

🔍 原子力発電の継続・新設に関する最新動向

1. GX脱炭素電源法の成立(2023年)

-

原子炉の運転期間制限(原則40年)を柔軟化し、停止期間を除外することで最大60年まで延長可能に。

-

これにより、既設炉の長期運転が現実的な選択肢となった。

2. 再稼働の進展

-

2023年には高浜1・2号機、島根2号機などが再稼働・工事認可を取得。

-

川内1・2号機は運転延長認可を取得し、60年運転へ。

3. 新設に向けた動き

-

COP28で「原子力3倍宣言」に日本も賛同。2050年までに世界の原子力発電容量を3倍にするという国際的な目標。

-

日本国内でも、革新炉(次世代原子炉)導入支援やサプライチェーン強化など、新設に向けた環境整備が進行中。

| 論点 | 内容 |

|---|---|

| 安全性 | 福島第一原発事故の教訓から、新規制基準の厳格な適用が前提。地元理解も不可欠。 |

| 地元との関係 | 再稼働には地域経済の活性化策や防災体制の強化が求められている。 |

| 廃棄物処理 | 高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定が進まず、社会的合意形成が課題。 |

| 経済性 | 建設費の高騰や長期化リスクがあり、費用対効果の検証が必要。 |

🚀 今後の展望

-

次期エネルギー基本計画(2025年改定予定)では、原子力の位置づけが再定義される見込み。

-

既設炉の最大限活用とともに、革新炉の導入が議論の中心に。

-

国際的には、米仏などが新設を進める中、日本も技術力を活かした貢献が期待されています。

原子力は、ゼロエミッションのベースロード電源としての役割を再評価されつつありますが、社会的信頼と安全性の確保が何よりも重要です。もしご希望があれば、「革新炉とは何か」や「原子力と再エネのベストミックス」なども掘り下げて検討する必要もある

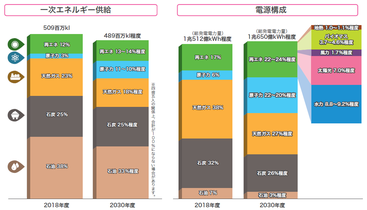

原子力と再エネのベストミックス

「原子力と再生可能エネルギーのベストミックス」は、日本のエネルギー政策において極めて重要なテーマです。これは、安定供給・環境保全・経済性・安全性という複数の要素を同時に満たすために、原子力と再エネを最適なバランスで組み合わせるという考え方です。

⚖️ なぜ「ベストミックス」が必要なのか?

日本はエネルギー資源が乏しく、約90%以上を海外に依存しています。そのため、以下のような課題を抱えています:

-

安定供給:再エネは天候に左右されるため、ベースロード電源(常時稼働できる電源)が必要。

-

脱炭素化:CO₂排出ゼロの原子力と再エネを組み合わせることで、温室効果ガス削減が可能。

-

経済性:燃料費の変動リスクを抑えるため、発電コストの安定化が求められる。

-

安全性・社会的受容:福島事故以降、原子力の安全性と地域の理解が不可欠。

🔋 各電源の特徴と補完関係

| 電源 | 長所 | 短所・課題 |

|---|---|---|

| 原子力 | 安定供給・CO₂ゼロ・低燃料費 | 安全性・廃棄物処理・社会的信頼の回復 |

| 太陽光 | 設置容易・CO₂ゼロ・分散型電源 | 夜間不可・天候依存・系統制約 |

| 風力 | 洋上展開可能・夜間発電可能・CO₂ゼロ | 季節変動・騒音・地域合意 |

| 火力(水素) | 調整力・既存インフラ活用可能 | 水素・アンモニアの供給体制構築が必要 |

原子力は再エネの変動性を補う「調整力」として機能し、再エネは脱炭素化の主力電源として拡大されるべき存在です。

日本の政策動向

-

GX基本方針(2023年):再エネの最大限導入と原子力の安全確保を前提とした活用を明記

-

第7次エネルギー基本計画(2024年案):原子力の「最大限活用」へ方針転換。革新炉の導入も視野

-

2040年目標:再エネ比率の大幅引き上げと原子力の安定運用による脱炭素社会の実現

🌱 今後の展望

-

再エネの主力電源化:系統整備・蓄電技術・地域共生が鍵

-

原子力の革新炉導入:安全性・経済性・廃棄物処理技術の進化が必要

-

火力の脱炭素化:水素・アンモニア燃料への転換とCCUS(CO₂回収・貯留・利用)

「ベストミックス」は、単なる電源構成の話ではなく、社会・経済・環境の未来像をどう描くかという問いでもあります。もっと掘り下げるなら、「革新炉の技術」や「地域主導の再エネモデル」なども面白いです。

地球温暖化対策には世界が共通の認識を共有する

地球温暖化対策において世界が共通認識を持つ

地球温暖化対策において世界が共通認識を持つことの重要性は、地球規模での問題解決に不可欠であり、その実現には「共通だが差異ある責任(CBDR)」の考え方のもと、各国の状況に応じた対策や国際的な枠組み(国連気候変動枠組み条約、パリ協定など)が重要な役割を担っています。締約国会議(COP)などでの話し合いを通じて、具体的な行動計画が議論され、各国が削減目標を提出・更新する形で進められています。

世界情勢が混とんとする中で、難しい「地球温暖化対策」は世界の共通の認識のもとで実現します。

対立や争いから一早く脱却して、世界共通の目標に向かって歩むことを願っています。