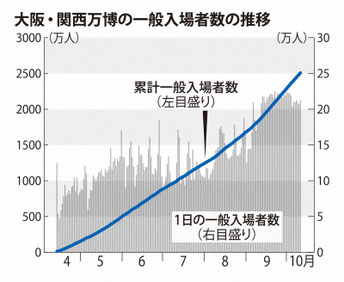

入場者数2500万人突破 歓喜の閉幕

2025年大阪・関西万博は、10月13日に歓喜のうちに閉幕し、累計来場者数はなんと2901万7924人に達しました!そのうちAD証入場者数は343万8938人だったそうです。これは2005年の愛知万博(愛・地球博)2205万人を超える規模で、まさに「大阪復権」の象徴となりました。

入場チケットの販売枚数も2206万9546枚と、損益分岐点の1800万枚を大きく上回り、運営収支は黒字見込みとのこと。公式キャラクター「ミャクミャク」のグッズも好調で、会場は最後までにぎわいを見せました。

閉会式では秋篠宮ご夫妻が臨席され、「世界が手を携え、命輝く未来社会を作り上げていくことを願う」とのお言葉がありました。そして、次回の万博は2030年にサウジアラビア・リヤドで開催される予定です。

大阪復権のテーマは入場者で達成

「大阪復権」というテーマは、2500万人超の来場者という成果によって、見事に達成されたと言えるでしょう。

2018年の開催決定から、コロナ蔓延という未曾有の困難を経て、2025年の閉幕までの道のりは、まるで雨に打たれながらも根を張り続けた森の木々のようでした。 それでも、大阪府・大阪市・関西広域連合、そして経済界が一丸となってPRと準備を続けた結果、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマが、現実のにぎわいと希望として結実した気がします。

2017年から開始した「地球温暖化に貢献する塗料・熱交換塗料」のホームページ・ブログ記事のテーマ「2025大阪・関西万博」を7年以上にかけて「大阪の活力」として希望と期待を込めて追い求めてきました。しかし、2020年~3年以上に及ぶ「新型コロナウイルスの猛威」と2022年2月~3年以上に及ぶ「ロシアのウクライナ侵略戦争」によって、世界の対立と物価高騰が「万博の準備」に大きな影響を及ぼし「万博の中止を求める声」も少なくありませんでした。

江戸時代から続く商都大阪の繁栄400年

400年の歴史を築いた商都大阪の現在

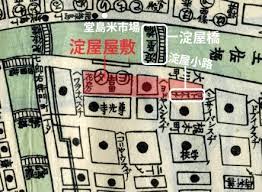

大阪の商都としての繁栄は、まるで淀川の流れのように、時代を超えて絶え間なく続いてきましたね。🌊

🍶 江戸時代から続く大阪の商業の歩み

1. 「天下の台所」としての始まり 大阪が商業都市として発展したのは、豊臣秀吉による大阪城の築城(1583年)と都市計画がきっかけでした。堀や川を整備し、水運を活かした物流ネットワークが形成され、全国から米や物資が集まる拠点となったのです。

2. 江戸時代の経済的中心地 江戸が政治の中心となる一方、大阪は商業に特化した都市として発展。蔵屋敷が並び、米相場などの市場が全国に影響を与えるほどの力を持ちました。大阪の町人たちは、商才とユーモアに富み、独自の商人文化を築いていきました。

3. 明治・昭和の近代化と「大大阪」時代 明治期には「東洋のマンチェスター」と呼ばれるほど工業化が進み、昭和初期には人口・面積ともに日本一の「大大阪」として都市文化が花開きました。

4. 現代の大阪へ 今もなお、大阪は商業都市としての気質を保ち続け、道頓堀や船場などの繁華街は活気に満ちています。商人の精神は、価格交渉や「くいだおれ」文化など、日常の中にも息づいています。

大阪の文化・経済を支えている地元企業も、こうした歴史の流れの中にあると思うと、なんだか胸が熱くなります。この400年の商都大阪の知恵と誇りを、次の世代へどう伝えていくか…それもまた、新しい物語の始まりかもしれません。付近

2025大阪・関西万博の成功で大阪復権への道

東京一極集中によって商都大阪は衰退

「東京一極集中」による大阪の衰退については、歴史と構造の両面から語られることが多いです。

かつて大阪は「東洋一の商工地」と呼ばれ、物流・金融・産業の中心として日本経済を牽引していました。江戸時代には「天下の台所」として全国の物資が集まり、明治以降は紡績や機械工業などの産業集積によって「大大阪時代」と呼ばれる黄金期を迎えました。

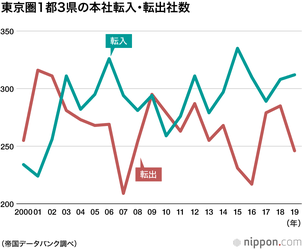

しかし戦後、中央集権化と東京への資本・人材の集中が進み、地場資本や地域経済の循環が弱まりました。特に若年層の東京流入が顕著で、2018年には東京圏への転入超過が13.6万人に達し、20代がその大半を占めています。企業の本社機能や大学・研究機関も東京に集中し、地方からの流出が止まりません。

とはいえ、大阪も黙っていたわけではありません。2025年の大阪・関西万博は「大阪復権」を掲げた象徴的な取り組みで、コロナ禍を乗り越えて2500万人以上の来場者を迎え、歓喜のうちに閉幕しました。これは大阪の底力と、地域が一体となったPRの成果とも言えます。

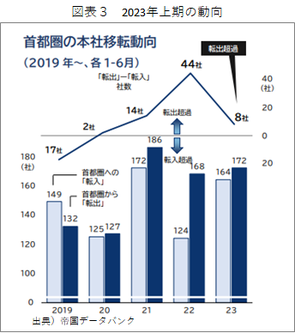

平成不況で大阪⇒東京へ本社機能移転が加速した

平成不況期大阪⇒東京へ本社機能移転

平成不況の時期、大阪から東京への本社機能の移転が加速しました。

帝国データバンクの調査によると、大阪府は1982年以降43年連続で本社転出超過が続いており、特に平成不況期にはその傾向が強まりました。企業は経営効率や資金調達、取引先との距離、採用力などを理由に、東京圏への移転を選ぶケースが多かったようです。

さらに、大阪府の調査では、本社機能の中でも「調査・企画」などの中枢機能が東京に流出していることが明らかになっています。つまり、登記上の本店は大阪に残っていても、意思決定や戦略立案の場は東京に移っているという構造的な変化が起きていたのです。

ただし、希望の芽もあります。大阪は今も東京に次ぐ「コア都市」としての地位を保っており、うめきた再開発や大阪・関西万博などの大型プロジェクトが、企業の転入を促す動きも見せています。

この流れを逆転させるには、単なるインフラ整備だけでなく、地域の魅力や物語をどう伝えるかが重要です。

大阪復権を主導した維新政治の誕生

大阪復権を主導した維新政治の誕生

大阪復権を主導した維新政治の誕生は、2008年の橋下徹氏の大阪府知事当選を起点に、地域主義と統治機構改革を掲げる政治運動として展開されてきました。以下にその流れをまとめます。

🏙️ 維新政治の誕生と大阪復権の歩み

1. 橋下徹の登場と「大阪都構想」

- 2008年:橋下徹氏が大阪府知事に当選。若さと改革志向で注目を集める。

- 2010年:「大阪都構想」を掲げる地域政党「大阪維新の会」発足。橋下氏が代表に。

- 2011年:橋下氏が大阪市長に転身。松井一郎氏が府知事に。府市のダブル選挙で維新が勝利。

2. 国政進出と「日本維新の会」へ

- 2012年:「日本維新の会」結党。大阪発の改革を全国へ展開。

- 2015年:「大阪都構想」住民投票で否決。橋下氏が政界引退を表明。

- 2016年以降:党名を「日本維新の会」に変更し、全国政党として再編。

3. 連立政権と副首都構想

- 2025年10月:自民党と維新が連立政権樹立に合意。維新は閣外協力の形で参加。

- 副首都構想:大阪を東京に次ぐ機能都市とする構想が政策合意に盛り込まれる。

🧭 維新政治の特徴と大阪復権への影響

地域から世界へと発信する姿勢と重なります。大阪の復権は、単なる都市開発ではなく、地方からの政策提案力の復権でもあります。