日本企業は転換期を捉えているのか?

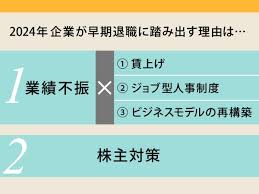

2025年の黒字リストラの動向は、単なる経費削減ではなく、企業が「未来の競争力」を確保するための構造改革として位置づけられています。

🏢 黒字リストラの背景と構造的要因

- トランプ関税による不透明な競争:米国の関税政策が再び日本の輸出産業に影響。特に自動車・電子部品はEV競争と合わせて再編圧力が強まる。

- 人件費(固定費)上昇:高齢社員の人件費が重く、ROE(自己資本比率)改善のために「選別型リストラ」が加速。東証プライム企業では株主圧力が強い。

- AI・DXによる業務自動化:業務効率化により、従来の労働集約型モデルが限界に。特に電機業界では10社が早期退職を実施。

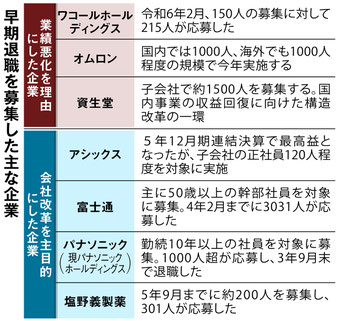

- 年功序列から若手世代への再配分:資生堂などは45歳以上・勤続20年以上を対象に早期退職を募集。若手への再投資を意図。

- 実力主義と賃金体系見直し:黒字企業でも「成果主義」への移行が進み、賃金体系の再設計が始まっている。

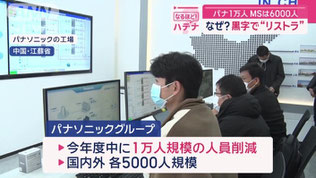

- 人員削減による財務改善:パナソニックHDは1万人規模の削減を発表。黒字経営を維持しつつ、将来の成長投資に備える。

📊 2025年の実態:数字が語る構造改革

- 早期・希望退職を実施した企業数:19社(前年より減少)

- 募集人数:8,711人(前年の約2倍)

- 黒字企業の割合:63.1%(12社)

- 黒字企業による退職者数:6,380人(全体の約73%)

この数字からも、企業数は減っているのに、1社あたりの削減規模が拡大していることがわかります。つまり、単なる「赤字リストラ」ではなく、黒字のうちに先手を打つ「戦略的再編」が主流になっているのです。

🌐 グローバル経済と株主資本主義の影響

- 米国の関税政策やEV競争の激化により、輸出型産業は再編を迫られている。

- 株主訴訟リスクやROE改善圧力により、企業は「余剰人員」の整理を急ぐ。

- グローバル競争に勝つためには、柔軟な人材配置とスリムな組織が不可欠。

私たちはこれまで見てきた「年功序列・終身雇用」の日本型経営は、今まさに「選択と集中」「成果主義」「再配分」へと大きく舵を切っています。この変化は、単なる制度の崩壊ではなく、技術革新・グローバル競争・資本市場の圧力が交差する中での「企業の生存戦略」とも言えるでしょう。

この流れの中で、私たちが注目している「技術と社会の橋渡し」や「物語による市場形成」は、ますます重要になってくると思います。こうした構造改革が地域社会や中小企業にどう波及するか、掘り下げてみる必要があります。 ~Ai Copilot 検索 記事掲載~

黒字リストラは日本社会に新たな波紋

黒字リストラは日本社会に新たな波紋

黒字リストラとは、業績が黒字であるにもかかわらず、企業が将来の成長戦略や競争力強化のために大規模な人員削減を行うことです。近年、日本企業の間でこの動きが加速しており、終身雇用を前提としてきた日本社会に大きな影響を与えています。

黒字リストラがもたらす影響

1. 雇用システムの変質

終身雇用の形骸化: 「安定した大企業に勤めていれば安心」という従来の考え方が通用しなくなり、雇用が流動化するきっかけになっています。

キャリア自律の必要性: 従業員は会社にキャリアを委ねるのではなく、自らのスキルや能力を高め、主体的にキャリアを築いていく意識が求められるようになります。

2. 従業員の心理的影響

「サバイバーズ・ギルト」: リストラを免れた従業員は、「なぜ自分だけ残ったのか」という罪悪感や、残された者としてのプレッシャーを感じることがあります。この心理状態は、精神的な不調を引き起こす可能性も指摘されています。

エンゲージメントの低下: 会社の先行きに対する不安感や、同僚が削減されたことへの不信感から、従業員の会社への帰属意識やモチベーションが低下する可能性があります。

3. 企業経営への影響

「事業再構築」の加速: 企業は、デジタル化やAIの活用といった外部環境の変化に対応するため、事業ポートフォリオの見直しを積極的に進めています。リストラは、その戦略の一環として行われることが多くなっています。

「優勝劣敗」の二極化: 景況感が悪くない中でも、同じ業界内で成長する企業と出遅れる企業との差が広がり、競争力の強化を急ぐ企業がリストラに踏み切る傾向が見られます。

4. 労働市場への影響

中高年層の転職市場拡大: リストラされた中高年層が、これまでの経験を活かして中小企業などに転職するケースが増えています。これにより、人手不足に悩む中小企業にとっては即戦力となる人材獲得の機会が生まれるという側面もあります。

若年層への影響: リストラの対象が中高年だけでなく、若年層に広がる事例も出てきています。これにより、若手社員の業務負荷が増え、モチベーション低下につながる可能性が指摘されています。

黒字リストラの背景

株主からの圧力: 企業価値の向上を求める「物言う株主」や、東京証券取引所からの要請(資本コストや株価を意識した経営)を受け、経営効率化を急ぐ動きがあります。

グローバルな競争: AI技術の導入やデジタルシフトなど、世界的な競争環境の変化に対応するため、企業は迅速な組織のスリム化を目指しています。

バブル期入社組のコスト: 多くの日本企業で、年功序列によって賃金が高くなったバブル期入社組のシニア社員が人件費を圧迫しており、その削減を目的とするケースもあります。

Google AI検索 記事

黒字リストラと世界戦略の対応

黒字リストラは、企業が業績好調にもかかわらず人員削減を行うという一見矛盾した動きですが、実はグローバル競争に勝ち抜くための戦略的再編として位置づけられています。これは単なるコスト削減ではなく、世界戦略の再構築と密接に結びついています。

🌐 黒字リストラと世界戦略の関係

1. 経営資源の再配分

成長が見込める分野(AI、EV、再生可能エネルギーなど)へ人材・資金を集中。

旧来型の事業や成熟市場から撤退し、グローバル成長市場へシフト。

例:テック企業では、AI研究開発に資源を集中させるため、業績好調でも数千人規模の人員削減を実施。

2. スキルベース組織への転換

年功序列から脱却し、グローバルで通用するスキルを持つ人材を重視。

リスキリング(再教育)を通じて、海外展開やDXに対応できる人材を育成。

生成AIの台頭により、ホワイトカラー職も再編対象となり、協働スキルが求められるように。

3. 海外拠点の再編と最適化

高コスト地域から低コスト・高成長地域へ拠点移転。

サプライチェーンの再構築と、現地ニーズに即した組織体制の構築。

オムロンや資生堂などは、中国市場の不振を受けて人員削減を実施し、構造改革を進めている。

4. 人的資本経営への移行

単なる雇用維持ではなく、「人材のポートフォリオ最適化」を重視。

グローバル市場で競争力を持つ人材への投資を強化。

ステークホルダー資本主義の考え方が浸透し、従業員・地域社会への責任も含めた戦略が求められている。

🔍 黒字リストラの「前向きな意味」

観点 従来型リストラ 黒字リストラ(戦略型)

動機 赤字・業績不振 成長戦略・構造改革

対象 中高年・余剰人員 スキル陳腐化部門・非成長領域

目的 コスト削減 経営資源の集中・再構築

世界戦略との関係 間接的 直接的・不可分

企業にとっては痛みを伴う決断ですが、変化の激しいグローバル市場で生き残るためには、柔軟で俊敏な組織体制が不可欠です。

~AI検索 Copilot記事 掲載~