最近の米価格の変動について

最近の米価格の変動は、いくつかの重要な要因が関わっています。2024年の不作や需給の乱れが主な要因として挙げられます。今年の始め頃から価格は急騰し、全国平均で5kgあたり4000円に達し上昇が続いています。

特に肥料や農薬などの生産コスト上昇や異常気象の影響、高齢化による生産力の低下が影響しています。これに加え、投機的な取引や物流コストの増加も価格高騰を後押ししています。政府は備蓄米を市場に放出することで、状況の改善を図っていますが、持続可能な農業と流通構造の改革が今後の課題とされています。日本の米産業は新たな転換期にあるように感じられます。

最初の備蓄米放出から大臣交代の真相

江藤拓前農水相の交代にはいくつかの要因が絡んでいますが、大きな理由としては、彼の発言が大きく批判を浴びたことが挙げられます。特に「私は米を買ったことがありません」と発言し、それが一般消費者の生活感覚と大きく乖離しているとされ、大炎上しました。この発言は、コメ価格の高騰に苦しむ消費者を不安にさせる結果となり、信任を失う原因となったのです。

また、この問題は政治的にも影響を及ぼしました。野党は不信任案提出の動きを見せ、与党内でも批判が高まりました。これにより、石破内閣としては信頼回復のため迅速な交代が必要とされ、小泉進次郎氏の起用に至ったと言われています。

この件をきっかけに、農業行政への信頼と政策対応力が再び注目されています。

疑念:私は江藤農水大臣が自信なさそうに報告する姿、備蓄米放出の行方不明とコメ価格は高止まりの要因は、流通の過程で誰かがストックして「高騰を演出していると感じました。

農水省・JA・階層のある流通事業者などによる、前年の倍以上の価格に調整していることを懸念しました。農業の生産者を守る口実で価格高騰を演出し、米騒動を起こしているとしか言いようがない行動、農林水産省・農林族議員と農協(JA)・コメの流通事業者(6層に絡む複雑な構図)など歴史が積み重ねた良識な組織の変貌、物価高騰の波に乗じて、生産者を守ると称して価格引き上げを画策、高額な利益を生み出した組織があるように思えます。

農水省大臣の交代 備蓄米の随意契約による市場へ

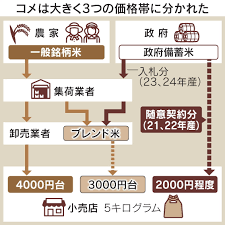

農水大臣が交代した後に、政府の備蓄米が随意契約を活用して市場に供給される政策が打ち出されました。この背景には、米価格の異常な高騰があり、多くの消費者が生活費の負担増に苦しんでいる状況への早急な対策が求められていたことが挙げられます。

6月末時点で、政府は30万トン規模の備蓄米の売渡しを実施すると発表しており、これにより一部の価格安定が期待されています。新大臣のリーダーシップにより、価格を一定範囲内に抑えるための具体的な施策が進められています。特に、小売価格を5キロ当たり2000円以下に抑え、消費者の負担軽減を目指しているのが特徴です。

このような緊急措置がどのような影響を与えるのか、また、今後の農業政策にどのように反映されるか注目です。政策変更は、米価高騰への対応を中心に展開されています。政府備蓄米を随意契約方式で売り渡す政策が具体的に進められ、従来の入札方法を抜本的に変えました。この方法により、コメの価格を安定させるための第一歩が示されています。

日本の食糧安全保障の主力「米」

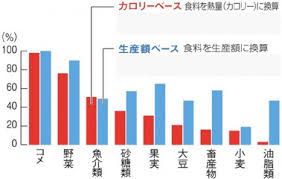

日本の食糧安全保障において、米は独自の重要性を持っています。主食として、日本の文化や生活に密接に結びついているだけでなく、国内で自給可能な数少ない穀物の一つです。これは、日本が海外からの輸入に頼らず、安定した食料供給を確保するための大きな柱といえます。

特に昨今の情勢では、気候変動や国際紛争などにより、世界の食糧供給網に不安定さが生じています。その中で、日本の米は、そうしたリスクに影響を受けにくい「安心できる食料」として位置付けられています。さらに、備蓄の運用を通じて、不測の事態に備える仕組みが整備されています。

米の安定供給は、農家や地域社会の支援にもつながり、食料インフラを強化する役割を果たしています。また、国内消費量の減少が課題であるものの、これが改善されれば、食料自給率の向上にも寄与する可能性があります。

この「米」を軸に考える日本の食糧政策は、食料安全保障を確立する上で不可欠な柱です。

政府がコントロールできなくなった「米」

日本の米市場における複雑な課題を見てみると、政府の介入が思うように効果を発揮できない状況が浮き彫りになります。米価の異常な高騰や供給不足は、単に気候の影響だけでなく、長年の構造的問題や政策の歪みが絡み合った結果です。

例えば、過去の減反政策により、生産量が大幅に削減された結果、現在ではちょっとした需要の変化でも供給不足が発生しやすくなっています。一方で、農家の生産コスト増加に見合う米価の上昇が実現できていないため、農家の経営は圧迫され続けています。

さらに、備蓄米を市場に投入して価格を安定させる試みも、一時的な効果しか期待できない場合が多いです。複雑なサプライチェーンの問題や流通過程でのボトルネックが、政府の意図した価格引き下げを妨げています。

このような状況は、日本の食料自給率や将来の食料安全保障を危うくする可能性があり、根本的な政策見直しが求められています。

日本の米市場を改善するための提案

米市場の改善に向けて、いくつかの方針が考えられます。

-

自由市場の強化: 米の価格形成における市場機能を正常化するため、政府の介入を減らし、適正価格が反映される自由市場を確立する取り組みが有効です。

-

備蓄米の適切な運用: 備蓄米を単純に放出するのではなく、流通や需要に応じた計画的な放出を行い、価格の安定化を図る。

-

気候変動対策の導入: 高温に強い米品種の開発や生産技術の改善を進め、供給面のリスクを軽減する取り組みが求められます。

-

農業のスマート化: 機械化やデジタル技術の活用で生産性を向上させ、農業従事者の負担を軽減する。

-

輸出の推進: 国内消費量の減少を補うため、国際市場への輸出を拡大し、収益源を多様化する方法も検討されています。

これらの政策が総合的に導入されれば、長期的な安定化が期待できるでしょう。

5㎏ 2000円の備蓄米に列をなす消費者

日本の主食100%維持に政府の重大な役割

日本が主食を100%自給するために政府が果たす役割は非常に重要です。この目標は単に食料安全保障だけでなく、国の農業基盤や地域経済、環境保護など多面的な意義を持っています。

-

政策の適切な運用 政府は農業政策を通じて、米などの主食の安定供給を確保しています。具体的には、備蓄の活用や、生産者への支援を強化することで価格の安定化を目指しています。

-

生産基盤の強化 スマート農業技術の導入や、農地集約化を進めることで、効率的な生産体制を構築し、日本国内での生産能力を維持・向上させることが求められています。

-

消費者との連携 食育や地産地消の推進を通じて、国産農産物の価値を消費者に伝える取り組みも、食料自給率を高める上で重要です。

これらを実行するためには、政府の明確なビジョンと、国民の協力が欠かせません。