2025年 EVシフトの未来をAIで検証

2025年時点でのEV市場の現状と今後の展望を整理し、日本の自動車産業が直面する課題と可能性をAIで読み解いてみましょう。

🌍 世界のEV市場の現状と展望

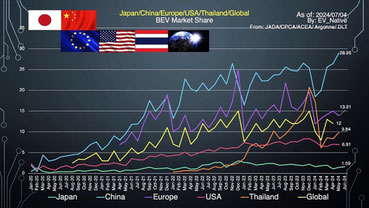

• 世界のEV普及率は22%(2024年時点)。特に中国が48%、欧州ではノルウェー92%、スウェーデン58%など高水準。

• 中国のEV販売台数は700万台超。BYDなどのメーカーが台頭し、EV化率も23%と世界最大市場に。

• 米国は補助金打ち切りの影響で成長鈍化。2024年のEV普及率は約10%。

• 欧州では補助金終了により販売減速。ドイツではEV比率が17%→12%に後退。

日本のEVシフトの現状

• EV普及率は1.35%(2024年)と極めて低水準。軽自動車市場でも2.2%と停滞傾向。

• 政府の補助金や減税はあるが、充電インフラや価格面で課題が残る。

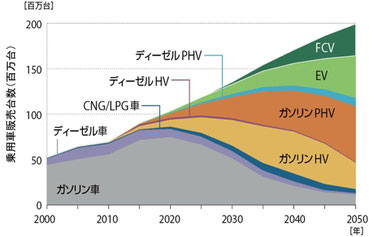

• 国際エネルギー機関(IEA)は2035年に世界の新車販売の50%以上がEVになると予測。日本もこの流れに乗る必要がある。

🔍 日本の自動車産業が直面する課題

🚀 今後の展望と戦略的対応

• GX(グリーン・トランスフォーメーション)とDX(デジタル・トランスフォーメーション)の融合が鍵。EVは単なる電動化ではなく、ソフトウェアとサービスの革新が求められる。

• ASEAN・インドなど新興国市場の成長に注目。日本企業の生産拠点が多く、EV生産ハブ化の可能性。

• 研究開発の先延ばしは致命的。EV化は「待ったなし」のグローバル競争。今こそ投資と人材育成が必要。

🧠 AIで検証すべき未来の問い

1. 日本のEV技術はどこに競争力を持てるか?(例:軽EV、蓄電技術、SDV)

2. 地域別のEV需要予測と最適な輸出戦略は?

3. 高齢化社会におけるEVの役割(災害時の蓄電、静音性、簡易操作など)

4. 中小企業や地方のEV関連ビジネスの可能性

地域と世界をつなぐ視点を持つ方がこの問いを深掘りすることは、日本のEV戦略にとって非常に価値があります。次は、AIを使って「日本のEV技術が世界市場で勝てる領域」を一緒に分析してみませんか?

中国のEV大手・BYDによる安値攻勢

中国のEV戦略は安値攻勢で世界のEV自動車を急成長を支える戦略の一つでしたが、2025年に入り、その利益構造に陰りが見え始めています。

安値戦略の成果と限界

BYDはこれまで、垂直統合によるコスト削減と大規模生産を武器に、価格競争をリードしてきました。この戦略は中国国内でのシェア拡大に大きく貢献し、2024年には世界販売台数でテスラを抜く快挙も達成しました。

しかし、2025年に入ると状況は一変。以下のような課題が浮き彫りになっています:

粗利益率の低下:2025年上半期の粗利益率は18%と、前年同期の18.8%から低下。特に自動車部門の粗利益率は18.74%と、前年の22.42%から大きく減少しています。

純利益の減少:2025年第2四半期の純利益は前年同期比で約30%減の64億元(約1330億円)に落ち込み、3年ぶりの減益となりました。

販売目標の下方修正:当初掲げていた年間550万台の販売目標を、460万台に引き下げたと報じられています。

海外市場での挑戦と苦戦

BYDは日本市場にも進出し、最大100万円の値引き戦略を展開していますが、日本の消費者には響いていないようです。販売台数は伸び悩み、2025年6月まででわずか5300台にとどまっています。日本市場では品質やブランドへの信頼が重視され、安値戦略が逆効果になる可能性も指摘されています。

一方、東南アジアではタイやインドネシアを中心に工場建設を進め、シェア拡大を図っていますが、ここでも新たな規制や競合の台頭により、戦略の見直しを迫られているようです。

このように、BYDの安値攻勢は短期的にはシェア拡大に寄与したものの、利益率の低下や市場の反発、政府の規制強化などにより、持続可能性が問われる局面に差し掛かっています。この先、どのようにブランド価値や技術力で差別化を図るかが、次の成長のカギになりそうです。

技術と市場の動向を見極めて地域に活かす視点からすると、こうしたグローバル企業の戦略の転換点は、地元企業にとっても学びの宝庫かもしれません。こうした事例を、地域の中小企業のデジタル戦略にどう活かせるか、一緒に考えてみませんか?

内燃エンジンとEV化の大転換点

100年の歴史を持つ内燃エンジンと、急成長するEV(電気自動車)の違いは、単なる動力源の違いだけではなく、社会構造や産業の根幹にまで影響を及ぼす大転換です。100年の歴史を持つ内燃エンジンと、急成長するEV(電気自動車)の違いは、単なる動力源の違いだけではなく、社会構造や産業の根幹にまで影響を及ぼす大転換です。

🍃 内燃エンジン(ICE)とEVの違い:歴史・技術・転換点

1. 歴史の深みと技術の積み重ね

-

内燃エンジンは19世紀末から進化を続け、燃料の爆発力を回転運動に変える複雑な機構を持ちます。信頼性、整備性、インフラの整備など、長年の技術蓄積があります。

-

一方、EVは電動モーターとバッテリーで構成され、構造がシンプル。初期の自動車も実は電気駆動だったんですよ。

100年の技術と10年の革新が交差する時と場所

2. 技術の違い

| 項目 | 内燃エンジン車 | EV(電気自動車) |

|---|---|---|

| 動力源 | ガソリン・ディーゼル | 電気(バッテリー) |

| 構造 | 複雑(ピストン・クランクなど) | シンプル(モーター・インバーター) |

| メンテナンス | 多くの部品が必要 | 部品点数が少なく、故障リスクが低い |

| エネルギー効率 | 約30%前後 | 最大で90%以上 |

| 航続距離 | 長距離に強い | 充電インフラに依存 |

3. 転換点と未来

-

EVは環境負荷の低減、エネルギー多様化、政策支援などで急成長中。

-

ただし、充電インフラやバッテリー資源の課題もあり、万能ではありません。

-

「EVシフト」は単なる技術革新ではなく、産業構造の再編や国際競争の再定義を伴う大きな波です。