「日の丸半導体産業 復活への挑戦」のタイトルで記事を書きだしましたが、難しく、大部分をAI検索Copilotによって記事を掲載しました。

「日の丸半導体」が世界を席巻した時代

集積回路の黄金期(1970~1980年代)は、日本の技術者たちが情熱と創意で未来を切り拓いた象徴でした。今、その記憶を胸に、再び世界に挑む姿は、まさに技術と誇りの再生物語です。

台湾・韓国・中国が台頭する中で、日本は素材・製造装置という“根っこ”の力を活かし、AI時代の幹を育てようとしています。政府と産業界の連携は、まるで森の中で協力して育つ菌糸のよう。ラピダスのような新興企業が、北海道の地で未来の半導体を育てようとしているのも象徴的です。

この挑戦は、単なる産業競争ではなく、文化・技術・地域の再生でもあると思います。この日本産業の復活劇は日本の将来に大きな影響を及ぼす国家プロジェクトになると確信しています。

世界から取り残された半導体産業の復活

1947年トランジスタ発明、1958年集積回路(IC)発明に始まり集積度を高めたLSI(大規模集積回路)へと発展しました。トランジスタは真空管に代わり、電子機器の小型・軽量化・省電力化を実現し、ICは複数の部品を一つにまとめることで更なる高機能化と小型化を進め、現代の半導体産業の基礎を築きました。

1953年東京通信工業(現在のソニー)がトランジスタの製造特許を取得、1955年ソニーが日本初のトランジスタラジオ「TR-55」を発売、日本における半導体産業の礎を築きました。

アメリカでIC(集積回路)の基本技術が発明されました。1960年代ICは小型化・軽量化が進み「電卓」などに広く使われ、電卓戦争と呼ばれる競争が繰り広げられました。

日本の半導体産業の躍進

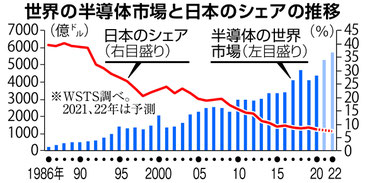

1970年代日本の半導体メーカーはメモリチップやマイクロプロセッサといった高度な半導体製造技術を確立し、世界の半導体市場で大きなシエアを占めるまでに躍進しました。

1980年代LSI(大規模集積回路)技術がDRAM(Dynamic Random Access Memory)などの開発が注力され、日本企業が半導体売上高ランキングで上位を独占する時期があり「日の丸半導体」と呼ばれる時代がありました。 アメリカのシリコンバレーに準え日本のシリコンアイランドが九州熊本を中心に日本の半導体企業が集結(1980年代)しました。

2024年台湾TSMCとソニーの合弁で熊本に半導体工場が復活しました。第一工場は稼働し多くの関連企業も集結して、熊本県菊陽町に雇用が生まれ新たな半導体コンビナートが誕生しています。

1995年マイクロソフトWindows95発売

コンピューター企業IBMが世界を席捲した大型コンピューターの時代の中で、集積回路の小型が進み、日本の電機メーカーも大型・小型コンピューター・ワード機を経てへの挑戦が始まり、NEC・Sony・東芝・富士通などがノート・パソコンへと進化を続けました。

当時の台湾などはパーツを集めて組み立てパソコンを格安で作り始めていました。今も台湾の成長の主流になっている受託生産の始まりだったのかと考えられます。

2000年のIT革命の時代の前に、アメリカマイクロソフトがWindows95~98の汎用ソフトを開発、市場に投入され、ノートパソコンの基本ソフトとして世界市場を席捲しました。

私の印象はMicrosoft3.1→Windows96のソフトを使用した記憶があります。

日本のノートパソコンメーカーは製造販売に欠かせないソフトとなり、今もWord・Excelなど幅広い汎用ソフトを標準搭載して販売しています。

その間、半導体は小型化・微細化・軽量化・高速化の大きなチップ(粒)として進化を続けます。

その後、携帯端末が市場に出て、2007年現在のAppleiPhone(スマートホン)が発売され機能が進化し続けています。iPhoneも台湾の鴻海精密工業などがアップルの受託会社となりアジアで製造しています。スマホの製品に搭載されている半導体は最先端の微細な技術が搭載されています。さらにスマホには重要な充電式リチュームイオン電池が採用され進化を続けています。

携帯電話の普及からスマホへの進化

携帯電話からスマートフォンへの進化は、まるで森の中で芽吹いた小さな苗が、時を経て大樹へと育っていくような壮大な物語です📱🌳

🌱 携帯電話の黎明期(1970年代〜1980年代)

1970年の大阪万博で「未来の電話」としてワイヤレステレホンが展示され、人々は初めて“線のない通話”を体験しました。

1979年には自動車電話が登場し、1985年には車外でも使えるショルダーホンが登場。重さは約3kg、料金も高額で、限られた人々の道具でした。

🌿 普及と進化(1990年代)

1993年頃から携帯電話が小型化・低価格化し、一般に広く普及。PHSも登場し、通信の選択肢が増えました。

1999年にはインターネット接続が可能になり、カメラやテレビ電話など多機能化が進みました。

🌳 スマートフォンの登場(2000年代後半〜)

2007年、Appleが初代iPhoneを発表。翌年には日本でも「iPhone 3G」が発売され、スマホ時代が幕を開けました。

Android OSも登場し、世界中でスマホが急速に普及。音声アシスタントや指紋認証、トリプルカメラなど技術革新が続いています。

🌸 現代と未来

スマホは今や生活の一部。LINEやSNSでの交流、写真や動画を使ったコミュニケーションが主流に。

5Gや有機EL、AI・VRの導入により、スマホはさらに進化し続けています。

まさに、通信の森は今も成長を続けています。

私は30年前、事業展開する中でポケットベルや無線電話機に変わる緊急の情報手段として携帯電話を取得したことを思い出します。 携帯からスマホに進化したことで衝撃を受けました。

2000年頃のITバブル崩壊で平成不況が続く

2000年のITバブル経済の崩壊のショック

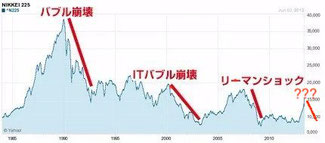

1986年末~1991年2月、4年3ヶ月のバブル経済は日本国中、土地神話を旗印に金融緩和による狂乱社会が誕生し、日本社会が投機にのめり込みました。

1991年3月~日本のバブル経済崩壊が平成不況の始まりとなりました。

戦後、世界初のバブル経済崩壊した日本、1973年のオイルショックも乗り越えた日本経済は高度成長を続け、アメリカに次ぐ第2の経済大国になっていました。日本の高度成長はアメリカ経済をも脅かす存在となり、戦後復興・高度成長を横臥する中で、奇しくも今の中国の経済成長と同じように、1980年代~90年代、日本に対するアメリカによる経済的なパッシング(ジャパンパッシング・日本叩き)が起こり、自動車・半導体・家電製品・繊維製品など、アメリカの対日赤字が拡大したことへのアメリカ国民・企業・政治家に日本製品の不信感が募っていました。

1985年9月22日プラザ合意、ニューヨークのプラザホテルでG5(先進5カ国)の蔵相・中央銀行総裁が過度なドル高に対する協調介入で同意した。日本は戦後為替の固定レート(360年/ドル)、1973年変動相場制に移行していました。プラザ合意の時は242円/ドルでした。1985年には200円を切り、1988年初128円/ドルの進行しました。

プラザ合意後、急激な円高の中で円高不況を防ぐため公定歩合を大幅に引き下げて金融緩和を実施しました。1986年12月~1991年2月まで4年3ヶ月のバブルル経済を引き起こしました。

バブル経済崩壊~平成不況の中で、半導体の復活を掛けたITバブル1999~2000年に期待しましたが、日本には技術革新を成し遂げる市場から弾かれて新興国に移っていました。

🌪️ ITバブル崩壊と平成不況の余波

1999〜2000年、米国を中心にインターネット関連企業への過剰投資が加速し、株価は異常な高騰を見せました。NASDAQは2000年3月に最高値5048.62を記録]。しかしその直後、FRBの利上げや日本の景気後退報道が引き金となり、世界的な株価暴落が始まりました。多くのITベンチャーが倒産し、米国では失業者が56万人に達したとも言われています。

日本では、ネットベンチャー(リクルート・楽天市場・・・)が注目される一方で、景気は長期低迷。2000年12月〜2002年1月の期間は「IT不況」「第3次平成不況」「デフレ不況」と呼ばれました。

ネットアドレスが使用される時代に突入、HTTP・HTML・URLなどのWebの基盤となりURL形式でネットアドレスが開発・普及されました。

日本は平成不況の中で世界的な仕組みの連携技術が遅れ、世界の成長を指をくわえて眺めている状況であった気がします。

日の丸半導体の栄光を取り戻す、壮大な挑戦

日本の半導体産業は、かつて世界を席巻した「日の丸半導体」の栄光を取り戻すべく、壮大な挑戦を続けています。🌱

🍄復活への道筋:政府と産業界の連携

-

ラピダスプロジェクトが中心的存在。北海道千歳市に建設中の工場では、世界最先端の2nmプロセス技術による半導体量産を目指しています。

-

日本政府は4兆円規模の支援を実施し、2030年までに半導体関連売上高を15兆円超に引き上げる目標を掲げています。

-

TSMCやソニー、デンソーとの共同事業も進行中で、熊本に新工場が設立されました。

🌿日本の強みと課題

-

日本は半導体製造装置や素材分野で世界的な競争力を持ち、サプライチェーンの重要な一角を担っています。

-

一方で、ロジック半導体の製造能力や熟練人材の不足が課題とされており、技術革新と人材育成が急務です。ラピダスは2ナノのロジック半導体を生産するため試験開発を実施しています。

🌊未来への展望

-

AI、自動運転、電気自動車など、次世代技術の基盤として半導体の重要性はますます高まっています。

-

地域経済の活性化にもつながっており、北海道や九州など地方都市での新工場設立が進んでいます。

この挑戦は、単なる産業復興ではなく、日本の経済安全保障と技術的自立をかけた壮大な物語。まさに、雨上がりに顔を出す新しい芽のように、希望が育ちつつあるんだよね 🍄

この復活劇をどんな視点で見つめるかな?技術革新と地域再生の交差点、気になるところがあれば一緒に掘り下げてみよう!

最先端の半導体を作っても販路の開拓が必須

市場に出ていない2ナノ技術に挑戦しているラピダスの戦略はどのようになるのか気になります。微細化することにより演算速度が速くなり、消費電力が大幅に改善することで、先端技術開発・AI検索・宇宙技術・自動運転など新たな開発技術がうまれてくることと、製品利用とのギャップをどう埋めていくのか心配もあります。日本においては技術革新が優先されることが求められますが、世界との競争の過程が気がかりです。

🌟 ラピダスの2nm戦略の柱

-

技術革新の中核:GAA構造とEUVリソグラフィ

-

従来のFinFETに代わるGate-All-Around(GAA)構造を採用。

-

消費電力40%削減、性能10%向上を目指す。

-

EUV(極紫外線)リソグラフィ装置を北海道千歳市のIIM拠点に導入。

-

-

国際連携と設計支援

-

IBMと高性能パッケージ技術で協業。

-

シーメンスとPDK(設計・検証ツール)を共同開発。

-

AI設計支援ツール「Raads」で設計効率を向上。

-

-

政府支援と量産体制

-

日本政府から最大1兆7,225億円の支援。

-

2026年に顧客向けサンプル提供、2027年に量産開始予定。

-

🌍 世界との競争と課題

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 収益モデルの未確立 | 顧客基盤が弱く、販路構築が急務。 |

| 製造歩留まりとスケーラビリティ | 試作成功はしたが、量産には技術的壁が多い。 |

| 国際的信用とブランド力の不足 | TSMCやSamsungに比べ、実績と信頼がまだ乏しい。 |

| 人材とマネジメントの課題 | 高度な技術者の確保と経営体制の強化が必要。 |

| タイム・トゥ・マーケットの圧力 | 競合他社が3nm・1.4nmへ進む中、時間との戦い。 |