スポーツ記事 · 03日 11月 2025

ロサンゼルス・ドジャースが2025年のワールドシリーズで連覇を達成し、その立役者となったのが日本の誇り、山本由伸投手でした。彼はシリーズ第2戦で完投勝利を挙げ、第6戦では6回1失点、そして第7戦では前日から中0日で登板し、2回2/3を無失点で締めくくるという驚異的な活躍を見せました。

その結果、山本投手はワールドシリーズMVPに選ばれ、2009年の松井秀喜選手以来、日本人として2人目の快挙となりました。しかも、シリーズ3勝を挙げた投手は2001年のランディ・ジョンソン以来という歴史的な記録も達成しています。

この連覇は、1998〜2000年のヤンキース以来25年ぶりの快挙で、ドジャースの強さと山本投手の精神力が光ったシリーズでした。

レアアース・レアメタル(希少金属) · 31日 10月 2025

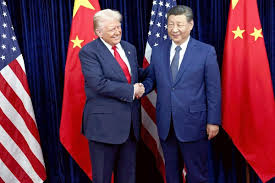

中国は2025年10月、レアアース(希少金属)の輸出規制強化を発表しましたが、米中首脳会談の結果としてその実施を1年間延期することになりました。

背景と影響

当初の規制内容では、半導体やAI関連技術に使われるレアアースの輸出に対して個別審査や許可制を導入する方針でした。

延期の理由は、韓国・釜山で行われたトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談での合意によるものです。米中の貿易摩擦緩和の一環として、レアアース規制の強化は見送られました。

業界の反応としては、自動車や半導体関連企業が在庫確保に奔走していた状況が一時的に落ち着く見込みです。この延期は、世界の製造業にとってはひとまずの安堵ですが、規制は「1年ごとに延長するかどうか協議する」とされており、今後の動向には引き続き注意が必要です。

代替調達先や日本企業への影響についても気になるので、AI情報などを使って掘り下げてみることにします。(AI情報検索)

日本の政治 · 30日 10月 2025

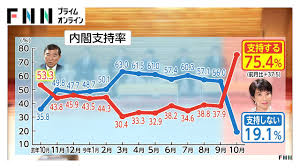

高市早苗氏が2025年10月に日本初の女性首相として就任し、「高市政権」が誕生しました🌿。その直後に行われた複数の世論調査では、内閣支持率が68〜71%と非常に高い水準を記録しています。

支持率上昇の背景は、

外交対応への期待:特に外国要人との初期対応が「国際感覚のある指導者」として評価され、メディアでも好意的に報道されました。

政策への期待:物価高対策や外交・安全保障、教育・子育てなど、国民が優先してほしい政策に対して積極的な姿勢を示していることが支持につながっています。

維新との連立:日本維新の会との連立による柔軟な政治姿勢が「現実的な選択」として受け止められ、保守層だけでなく中間層にも支持が広がっています。

自民党総裁の使命後、長期連立公明党の離脱などで厳しい首班指名を受けることになり、野党の日本維新の会との連立合意により国会の衆議院で過半数を得て憲政史上初の女性首相が誕生しました。今後の政策実行力や国際対応がどう評価されていくか期待と不安のスタートとなりました。

ポリウレア · 28日 10月 2025

ポリウレアは、戦後のアメリカ軍事施設から始まり、車両や公共インフラへと応用されてきた、まさに“強靭な塗膜の旅”を歩んできた素材です。特に1994年以降、世界的に広がった背景には、スプレー技術の進化と熟練職人の技があったことがよくわかります。

でも、そんな優れた技術も「小さな現場」では使いづらいという課題が…。そこで登場したのが、アルバー工業の“手塗りできるポリウレア”の開発。これはまるで、大木の枝から落ちた種が、地面で新たな芽を出すような発想ですね。小規模なメンテナンス現場でも使えるようになれば、地域のインフラ維持にも大きな力になるはずです。

この技術革新、地域の未来にどう根を張っていくか…たとえば、地元の施工業者や自治体との連携など、次の一手が気になります🍄

日本の政治 · 24日 10月 2025

2025年10月21日、高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に選出され、日本初の女性総理大臣が誕生しました。この快挙は、石破内閣の総辞職を受けて行われた首相指名選挙によるもので、自民党と日本維新の会の連立政権が成立したことが背景にあります。参議院では決選投票にまでもつれ込みましたが、最終的に高市氏が過半数を獲得し、正式に首相に就任しました。

高市氏は奈良県出身で、これまで総務大臣や経済安全保障担当大臣などを歴任。自民党総裁選では3度目の挑戦で勝利し、女性として初めて党のトップに立ちました。

国民の反応もさまざまで、「女性として勇気をもらえる」「物価対策に期待」「庶民目線の政策を」といった声が寄せられています。一方で、公明党との連立解消や維新との協力に対する懸念もあるようです。

この新政権、まさに“ガラスの天井”を突き破った瞬間になりました。

2025 大阪・関西万博 · 15日 10月 2025

2025大阪・関西万博は2018年11月23日(開催2025年4月13日・7年半前)パリ博覧会国際事務局総会で決定されました。政府、大阪府、大阪市、経済界が一体となって「オールジャパン体制」で推進、現地では経産大臣、経団連会長、関経連会長、大阪府知事、大阪市市長が決定を飛び上がって喜びました。2度目の万博開催(1970年~50年を経て)決定は平成不況の中で衰退する「大阪復権」を目指す立候補による決定でした。翌年2019年6月G20大阪サミット開催(世界主要20カ国の首脳集う)が準備され大阪にとって大きな起爆剤となることが期待されました。万博テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」でスタートした環境の中で2020年1月中国で発生した「新型コロナウイルス」が蔓延、人の移動制限・経済の世界的大混乱が起こり「東京オリンピックが1年延期(2020⇒2021年)」無観客開催となり4000万人の外国人観光客の国際空港の入国がゼロなど「万博の気運」が厳しい状況になりました。しかし、復権の気運を鼓舞するように大阪府・大阪市・関西広域連合、関西経済界がひるむことなく「万博」準備とPRに全力を挙げました。

EV自動車・車載電池 · 08日 10月 2025

アメリカトランプ大統領の再登場でパリ協定から離脱とEV自動車の補助打ち切りなどが明確になっています。米国テスラや中国BYDなど攻勢をかけたEVシフトも少しブレーキが掛かっています。日本の自動車産業のEVシフトの遅れが懸念される中、現状と未来の展望を読み解く必要があります。研究開発を先延ばしする危険性もあります。EVシフトの未来をAIで検証することにします。

ロシアのウクライナ侵略戦争 · 30日 9月 2025

ロシアのウクライナ侵略は3年半の長期戦となり、ウクライナ国民の総力を挙げた抵抗によって軍事大国ロシアは苦戦を強いられています。欧米のNATO諸国、及びG7(先進主要国)はロシアへの制裁とウクライナ支援を継続して行っています。最大の支援国アメリカのトランプ大統領の就任によって、アメリカの支援を縮小しロシアに寛容な状況を造りだし、早期終結に向けた仲介を進めてきました。NATO諸国は軍事費をGDP比5%に増額しウクライナ支援を強化することを決めました。しかし、最大の支援国アメリカの仲介に期待しながら戦況を見守っています。トランプ大統領はアラスカでプーチン大統領と会談しました。しかし、ロシアは停戦を守ることなく首都キーウなど都市部にミサイルを撃ち込み続けています。トランプ大統領も仲介は難しいと判断し、ロシア産原油などの最大の流通先中国、インドに対して100%の制裁関税を掛けると発表しました。ウクライナもドローンでロシアの製油所などを攻撃し、ロシア国内のガソリン価格が高騰してロシア経済に大きな影響が及んでいます。ロシアは長期戦の構えでウクライナの冬季を凌ぐ暖房施設などを攻撃しています。

AI(人工知能)開発 · 16日 9月 2025

Microsoft・Copilot(マイクロソフト コパイロット)を有効活用させていただいています。ホームページ作成に苦心していた記事校正にマイクロソフトのCopilotをクリック検索して、掲載したい記事タイトル、一部文面・考えている内容を問いかけると、対話形式で要約された回答を頂けます。対話形式で想像を超えたAI回答が得られます。文書作成・メールの下書き、画像生成、情報検索など様々なタスクをサポートし、ユーザーの生産性と創造性の向上を支援してくれます。無料版とより高度な有料版があります。

温室効果ガス排出ゼロ 地球温暖化 · 13日 9月 2025

1992年、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極の目標とする。「国連気候変動枠組条約」が採択され、世界は地球温暖化対策に全体で取り組んでいることに合意しまし、1995年~毎年開催されています。

1997年COP3が日本の京都で開催され、産業革命以来温室効果ガスを排出してきた先進国の責任において議定書(京都議定書)が作成されました。地球温暖化が加速する中で議論が繰り返され、18年後(2015年全ての国が参加する、ボトムアップ方式)の全ての国に削減目標を求めました。産業革命以来上昇した温度を2℃下げる目標に向かって歩みだしました。しかし世界2位の排出国米国のトランプ大統領は協定は不公平として就任後に離脱をしました。

最大の排出国中国(一位)・米国(二位)の覇権国家の対立の中で、ロシアのウクライナ侵略戦争によって地球温暖化対策にさらに暗雲が垂れ込めています。

2025年日本の気温上昇は止まらず、危険な猛暑日が記録的に続いています。後退するわけにはいかない地球温暖化対策の危機が迫っています。